摘要:多年以来大型活动中先出现蓝天,活动结束后紧跟着出现严重雾霾这一现象已经屡见不鲜。

多年以来大型活动中先出现蓝天,活动结束后紧跟着出现严重雾霾这一现象已经屡见不鲜。这样的情况不断在人们印象中循环往复,使得这个词并没有像其他网络用语一样风靡几天然后快速退出视野;相反,时间使得人们愈发笃信自己的判断——即“XX蓝”并非免费的盛宴,它的出现更像是一场转瞬即逝的昂贵狂欢。

从2008年时的“奥运蓝”,到2014年的“APEC蓝”、2015年的“阅兵蓝”,再到2016、2017的“两会蓝”,十年时间一晃而过,在某个大型事件后面加上“蓝”字的造词法仍旧生生不息。“阅兵蓝”甚至入选了教育部发布的《中国语言生活状况报告(2016)》十大新词。

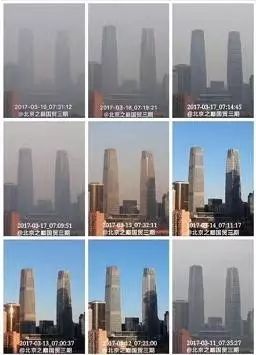

每当国家举办大型活动,嘉宾缤纷而至、共襄盛举,蓝天总会如期而至,而一旦嘉宾们散去,雾霾又无缝衔接似地立即接管了天空。例如,3日到15日召开的两会让北京群众享受了难得的两周好天气,而两会结束后的一周里,北京城又恢复了被雾霾笼罩的状态。公益环保组织“一目了然”在北京国贸三期连续拍摄的一组照片直观地展示了两会前后北京空气质量的变化。以两会闭幕的3月15日为分界线,呈现强烈的对比,前四天是蓝天,而后四天则是严重的雾霾。

图 1 2017两会前后国贸三期照片

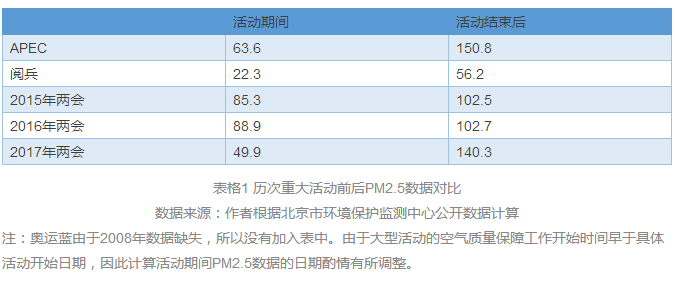

如果说单次活动不能说明普遍现象的话,数据或许可以展示更多的问题。根据北京市环境保护监测中心的公开数据计算,2014年11月3日至11月12日APEC会议期间,北京市位于前门东大街的采样点的PM2.5平均值为63.6,而2014年11月13日APEC结束以后的十天内同一位置采样点的PM2.5平均值飙升至150.8。以同样的方式计算其他大型活动前后的PM2.5数值,得到下表:

当然,雾霾的成因非常复杂,简单的上述数据对比无法给出这强烈反差背后的决定因素,因为除了人为污染物排放因素以外气象条件也是雾霾形成极为重要的客观条件。如果大型活动期间天气扩散条件“恰好”都极为有利,而活动结束以后“很不巧地”都遇上了不利于扩散的逆温静稳天气,也有可能导致上述现象的发生。但事实上,复旦大学石庆玲和北京大学郭峰的一份针对189个城市2013年12月至2016年3月的日度空气质量指数(AQI)以及单项污染物浓度数据的研究已经表明,在排除气象因素以后,大型政府活动前后空气质量仍旧存在显著性变化。这在统计意义上证明人为临时性干预措施是导致空气质量剧烈波动的首要因素。

从公开渠道可以发现,地方各级政府在关乎“国际形象”的政府重视的大型活动之前采取各种超常规治理措施早已是惯常做法。北京市环保局在其《2015年北京市环境状况公报》中写到,“全市齐心协力,周边省、区、市鼎力支持,统筹安排城市建设、企业生产调度、交通运输调峰和城乡居民生活,减少大气污染物排放,为抗战胜利70周年纪念活动的成功举办提供了有力保障”。官方语言中描述的统筹安排建设、生产、交通,其实是沿用了奥运蓝时的成功模式,即企业停产限产、机动车单双号限行、工地停工、居民调休放假。例如,为保障APEC会议期间空气质量,京津冀区域提前两周采取了一系列“史上最严”措施:各地党政一把手亲自挂帅指挥调度;河北2000多家企业临时停产,1900多家企业限产,1700多处工地停工;京津冀8个以上城市采取单双号限行政策,公车封存70%;APEC会议期间北京放假调休6天。

一旦活动期结束,超常规管制措施解除,积压的企业生产订单、工地施工进度、机动车出行需求会集中性释放,从而造成污染物的快速爆发式排放。环保部在两会结束后3月15日至18日的督查行动中发现,大量“散乱污”企业或企业群已经迅速违法违规复产。这也是为什么大型活动过后空气质量会迅速恶化,且恶化的程度较活动期间空气质量改善的程度更为严重——这些污染物排放需求并没有被从源头上抑制,而只是换了一个时间窗口更集中地排放出来而已。

由此不难得出结论,短暂的人为造成的蓝天,是以相当长一段时间的超常规治理措施以及措施结束以后污染的报复性反弹为代价的。为此支付的社会成本是非常高昂的,既包括停工停产限行期间的经济成本,也包括污染快速反弹时的健康成本。之所以各级政府对“人造蓝天”运动乐此不疲,是因为这样可以在短期的展示窗口期内呈现美好的形象,但从月度或年度的周期来看又不会对经济指标产生致命性的影响。如此,则既照顾到了活动期间的公众观感,又不用牺牲考核政绩时的关键指标——GDP。可以说,该现象是一种典型的投机式的发展方式,而非真正意义上的可持续发展。

两会期间李克强总理和陈吉宁部长对未来空气治理决心的表态十分鼓舞人心,但如果想真正实现蓝天绿水,就应该避免让类似短视性的、投机式的治理措施蒙蔽了双眼。我们必须清醒地认识到,常态化的治理机制和经济结构的绿色转型才是从源头上解决空气污染问题的根本措施,政府应该一以贯之地通过政策和立法来推动;产业界也应主动适应绿色发展的要求,寻求高效、清洁、经济的生产方式;而对于我们普通民众而言,最重要的莫过于形成一种环境友好的生活方式和社会氛围。所有一切最终的出发点,是因为我们都希望,在不久的将来蓝天既不短暂也不再昂贵。