北极星环保网讯:和正埋头于考场答题的高考生一样,一份决定未来命运的考卷,摆在了中国陶瓷企业家面前——环保,而其中最难的一道试题是,脱硝问题,也就是氮氧化物的排放。

这场告别唯“GDP”论的环保大考,从2014年就已经开始。2014年1月7日,环境保护部与31个省(区、市)签署《大气污染防治目标责任书》,将“治霾”与地方政府考核挂钩,国务院每年对各省(区、市)环境空气质量改善和任务措施完成情况进行考核,对未通过考核的地区,环境保护部将会同组织部门、监察部门进行通报批评,并约谈有关负责人,提出限期整改意见。

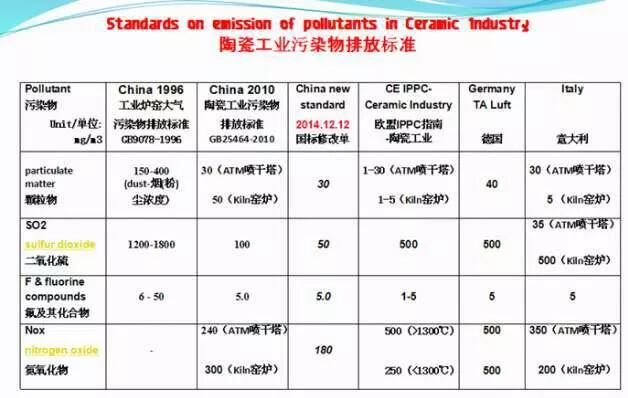

在这场环保大考中,中国陶瓷企业面临的,是全世界最严苛的脱硝排放标标准。在基准含氧量为18%的前提下,国家标准规定的氮氧化物排放限值为180mg/m3,而地方标准如广东佛山、山东淄博和临沂的氮氧化物排放标准,在国标的基础上,收严100mg/m3。

而根据欧盟IPPC指南—陶瓷工业的标准,温度高于1300℃时,氮氧化物为500mg/m3,温度小于1300℃时,氮氧化物为250mg/m3。德国标准为500mg/m3,意大利的标准为350mg/m3。中国的地方标准比国际最先进的陶瓷生产国排放标准,还要高2到5倍。

标准的收严,意味着企业在脱硝成本上的投入,要成倍地增加,日益抬升的环保成本,对应的是企业利润急剧压缩,不对等的投入产出回报比,倒逼不少企业退出。2015年,连续13年保持全国玻璃行业产销量第一,平板玻璃生产规模名列全球第五的玻璃巨头华尔润,18条生产线脱硝设施环保改造成本,成为压垮骆驼的最后一根稻草。而陶瓷行业,因环保退出的企业同样不在少数。“因为环保改造的投入,临沂每年都有一两家陶瓷企业干不下去了,没办法。”临沂市罗庄区经济运行办主任李继葆告诉记者。

在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的供给侧改革大背景下,产能严重过剩的陶瓷行业,不得不经历这一阵痛。陶瓷企业的烟气和火电站烟气不同,因为陶瓷原料当中有很多铝、硅之类碱金属,这些对选择性催化脱硝非常不利,容易造成催化剂的“中毒”,缩短催化剂的寿命。

工业脱硝是个世界难题

陶瓷行业关于脱硝标准,始于2010年修改的《陶瓷工业污染物排放标准》,此前使用的国家标准GB 9078-1996,并没有关于NOx的规定。

时间回到三年前,一场关于排放标准的讨论,在行业中掀起。2014年5月20日,42家佛山陶瓷企业联名上书,称中国的国标要求远高于意、德、日、韩,不符合当前建筑陶瓷企业的特点,建议将基准废气氧含量由8.6%调整到与发达国家或地区相当水平即17%。

陶企联名上书,最终得到了环保部的反馈。2014年12月12日,环保部印发《关于发布国家污染物排放标准<陶瓷工业污染物排放标准>(GB 25464-2010)修改单的公告》,对陶瓷行业喷雾干燥塔、陶瓷窑烟气基准含氧量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等重要排放指标限值进行调整,其中基准含氧量从原来的8.6%(基准过量空气系数为1.7),调整放宽至18%,颗粒物限值依然保持不变,为30mg/m3,二氧化硫限值为50mg/m3,氮氧化物限值调整为180mg/m3。