北极星节能环保网讯:3月30日,光明日报微信公号聚焦了垃圾分类的问题(链接:两部委出台《生活垃圾分类制度实施方案》!生活垃圾将强制分类),今天我们继续关注垃圾焚烧的话题。

随着近年来生活垃圾焚烧处理费持续“走低”,垃圾焚烧被很多人认为是快速解决垃圾围城的曙光。然而,中国人民大学环境学院教授宋国君领衔的课题组用经济学模型对垃圾焚烧的社会成本进行评估,得出了不同的结论。

在近日于中国人民大学发布的《北京市城市生活垃圾焚烧社会成本评估报告》中,宋国君等人通过分析北京正在运营的三座垃圾焚烧厂以及规划中的八座焚烧厂的排放数据,得出结论:焚烧并不便宜,焚烧处置的各类补贴掩盖了焚烧的真正成本;低焚烧处理费误导了公众,甚至会在一定程度上降低垃圾分类的动力。

分散的补贴掩盖了焚烧的社会成本

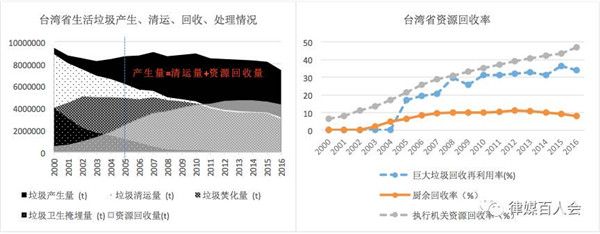

来自《中国城市建设统计年鉴》(2006年至2015年)的数据显示:从2005年到2014年,北京市城市生活垃圾年清运量从454.6万吨增长至733.8万吨,年焚烧量从7.4万吨增长至156.1万吨,焚烧量年均增长率8.6%。2014年生活垃圾焚烧率达到21.4%,清运量和焚烧量基本同步上涨。

宋国君指出:“现行电价补贴、废物污染处置补贴等降低了垃圾处理费,误导了社会对生活垃圾焚烧成本的认识,误以为生活垃圾焚烧是资源回收利用工程,焚烧的成本低。”

生活垃圾焚烧的社会成本是指社会因生活垃圾焚烧处置而承担的以市场价为准的全部成本,包括政府通过鼓励政策给焚烧项目的土地划拨、直接资本金划拨、税收减免等,以及公众为焚烧承担的健康损失。

延伸阅读:

国家发改委、住建部发布《生活垃圾分类制度实施方案》(全文) 中国人民大学:北京市城市生活垃圾焚烧社会成本评估报告(全文)